【松原昌洙が解説】トラブルを複雑化させる厄介な借地権相続基礎知識

【松原昌洙が解説】トラブルを複雑化させる厄介な借地権相続

目次

仲の良かった兄弟姉妹が遺産相続をきっかけに関係を悪くしてしまうことは珍しくありません。特に、相続財産に不動産が含まれる場合はトラブルが起きやすい傾向があります。

相続不動産のスペシャリストが執筆した本書をもとに、借地権相続は他の相続と何が違うのか、借地権で起きやすい地主とのトラブル、借地権の問題解決の方法を解説します。

【Amazonで販売中】不動産相続のプロが解決!危ない実家の相続

普通の不動産相続とは何が違うのか

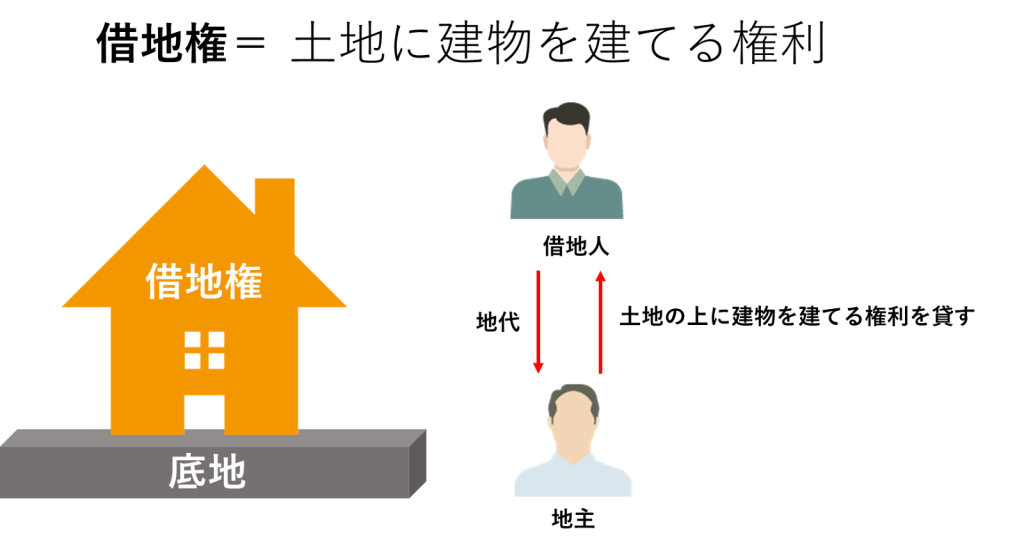

まず、借地権とは何かを整理します。

借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権のことです。土地を貸す人を地主、借りる人を借地人と表現します。

借地人は、土地は借りる権利を持っているだけなので、土地そのものの所有権は地主が持っています。

一方、建物は借地人に所有権があります。

つまり、借地権によって建物が建っている場合は、建物の名義と土地の名義が異なるという複雑さがあります。

借りている土地に建っている実家を相続した場合は、建物の所有権とあわせて借地権も相続することになります。つまり、借地権付き建物を相続することになるのです。

通常の所有権との最大の違いは、土地と建物の所有者が異なることによって、借地権付き建物に何かしらの変更を加える際は、地主の承諾および承諾料の支払いが必要になることです。

具体的にどのような場合に、地主の承諾と承諾料の支払いが必要になるかご紹介します。

| 借地権を売却するとき | 譲渡承諾料 |

|---|---|

| 建て替えや大規模リフォームをするとき | 建て替え・増改築承諾料 |

| 建物の構造を変えるとき | 条件変更承諾料 |

| 借地契約を更新するとき | 契約更新料 |

借地権の売却には地主の承諾が必要となります。借地権も通常の所有権の土地家屋と同様に売却することが可能です。

しかし、借地権を売却するときは地主の承諾が必要となるため、相続人が自由に売却することはできません。さらに、地主から譲渡承諾料を請求されるのが一般的です。

また、通常の相続不動産であれば、共有名義の場合に自分の持分を自由に売却することができますが、借地権の場合は地主の承諾が必須です。売却によって第三者が介入してくることをリスクに考える地主は、少なくありません。

建て替えや大規模リフォームも地主の承諾が必要になります。この場合に、建て替え・増改築承諾料を請求されるのが一般的です。

借地権の場合は地代が発生し、契約の更新時には更新料が請求されます。土地そのものは地主が所有しているため、固定資産税の負担はありませんが、地代や更新料の支払いに滞納がある場合、借地権を解除されてしまうこともあるので要注意です。

相続をきっかけに始まる地主とのバトル

借地権によって地主と関係が生じることを説明してきました。良好な関係を維持することが理想ですが、現実問題として借地権のトラブルは多発しています。

ー借地権のトラブルはなぜ起きるのか

トラブルのきっかけは「相続」であることが多いのです。親から子へと相続される際に、管理方法がうまく引き継がれないことが原因となることもありますし、子の代になって地主との関係が希薄になるということもあります。

そもそも、地主は土地を所有しているのでできるだけ有効に活用したいと考えるものです。例えば、地代を増額する、借地を返してもらって売却するなど、利益が得られる方法を考えています。もちろんこれらは、地主の一存で簡単に実行できるものではありません。

しかし、相続という代替わりのタイミングであればどうでしょうか。

例えば、親が亡くなって空き家になる場合、地主としては「土地を返してほしい」と申し入れを行うチャンスになります。相続のタイミングで契約条件を改め、地代の値上げを提案する地主も多いでしょう。

借地権の相続は、代替わり後に地主とうまく付き合えるかどうかが重要なポイントであるとともに、利害関係の相反からトラブルになりやすいタイミングなのです。

ーどのようなトラブルが起きるのか、その対策は?

借地権でよくあるトラブルは、【借地権を売るときに地主が承諾を渋るケース】です。

先にも少し触れましたが、相続によって空き家になったり、親が介護施設に入居して入居費用を捻出したいときなどは、借地権を売るという選択肢があります。借地権を売却するには地主の承諾が必要ですが、地主は見知らぬ第三者への売却に難色を示すことがほとんどです。

このようなトラブルを防ぐ方法として、「良い人間関係を維持する」が一番の策となります。親が長い間築いてきた地主との良好な人間関係を相続人である子がうまく継承していくことが最も重要です。親の存命中から地主と会ったり、親から借地権契約や更新の内容を聞いておくことで、借地権の相続のときにも地主とスムーズに手続きが進みます。

相続後のポイントとしては、借地に関することは、事前に地主に伝える姿勢をとることです。

例えば、相続による借地権の取得やリフォームなど、法的に承諾義務のないことであっても、事前に地主に伝えておくことが大切です。こうした姿勢を見せることによって、地主との関係がうまくいきトラブルに発展しなくなります。

地主との取り決めは文書で交わしておくことも大事です。親が地主との取り決めをしていても、合意事項を書面で交わしていないことがほとんどです。関係性の良さを理由に文書で交わしておかないと、地主が代替わりのタイミングなどでトラブルに発展することがあります。

借地権を相続したなら、まずは共有問題を解決しよう

借地権を相続すると、二つの問題が発生します。

- 共有名義の問題

- 借地権の問題

まず、借地権を相続した場合、通常の不動産と同様に、相続発生時点で法定相続人の共有名義となります(この状態を「遺産共有」といいます)。さらに、借地権の場合は地主との関係も絡むため、権利関係がより複雑化しトラブルになりやすい構造が生まれます。

不動産の共同所有は、前章までで解説してきたように、トラブルの火種になります。

借地権を相続した場合、まずは相続人同士で協議し、共有状態を解消するところから始めましょう。

ー借地権の場合、自己持分の売却には地主の承諾が必要!

先にも述べましたが、借地権では自分の持分を他人(第三者)に売る場合も地主の承諾が必要です。共有者間でトラブルが発生し、トラブルから逃れるために自分の持分を売却しようとしても勝手にはできないのです。

共有者同士で売買する場合は地主の承諾は不要です。法律上、「使用収益の変更」に当たる場合に地主への承諾が必要とされています。例えば、建物に住んでいる長男が長女の持分を買い取る場合は、親族の共有者間で単なる名義変更を行ったと見なされ、地主の承諾は不要です。

一方、同じく親族間の売買のケースであっても、それまで住んでいなかった次男が住んでいる長男の持分を買い取って名義変更し、住み始める場合は、使用収益の変更にあたるので地主の承諾が必要になります。

身内同士での持分売買が難航するときの解決方法については、書籍で詳しく解説しています。

次の記事では、相続法の改正から考える家族の在り方について解説します。ぜひご参考にしてください。

この記事の監修者

代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。