土地の分筆とは?メリット・デメリット、手続きの流れや費用を徹底解説

土地の分筆とは?メリット・デメリット、手続きの流れや費用を徹底解説

目次

共有名義の土地は、分筆しない方が良いケースがあります。

なぜなら、分筆することで土地の価値が下がってしまうなどのデメリットがあるためです。

この記事では、共有名義の土地の分筆を考えている方に向けて、分筆の流れや費用、相続時の注意点を解説します。

土地の分筆とは?

土地の分筆とは、1つの土地を複数の土地に分割し、それぞれの土地に新しい地番が登記される手続きです。

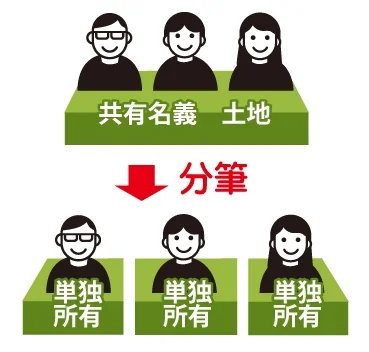

共有名義の土地を分筆する主な目的は、共有名義の土地を分け、各共有者が単独名義で土地を所有することによって共有状態を解消することです。

この方法は、現物分割と言われ、共有物や相続財産を物理的に分ける際に有効です。

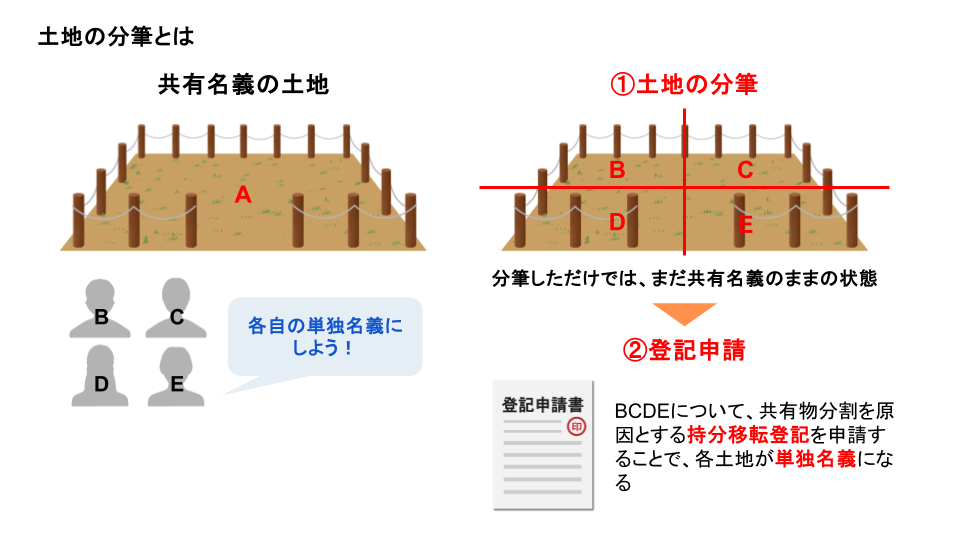

ただし、共有名義の土地を分筆しただけでは、共有名義の土地が切り別れになるだけです。

例えば、「4人名義のA地」を4筆に分筆したとします。この状態では、4人名義のB地・C地・D地・E地の4筆になるだけです。

分筆後の各土地につき、共有物分割を原因とする持分移転登記を申請して初めて、各土地が100%の単独所有名義になります。分筆しただけでは、共有状態は解消されませんので、注意が必要です。

この記事では、分筆=登記まで完了している状態を前提として解説していきます。

分割と分筆の違い

土地を分ける方法は、「分筆」と「分割」の2種類があります。

分筆は、土地を実際に分けて、それぞれに新しい住所である地番をつけるようなイメージです。

分筆すると、土地ごとに登記簿が作られ新たな地番がが決まります。

もともと一つだった土地を、それぞれ住宅地、畑、駐車場など、違う用途に使うことができます。土地ごとに売ったり、貸したりすることもできます。

分割は、1つの土地の中に、線で区切りをつけるようなイメージです。

登記簿は変わりません。しかし、建築確認の申請図面上で仮想的な境界線を引くことで、それぞれの建物に独立した家屋番号を付番することができ、実質的に複数の建物として扱うことができるようになります。

つまり、分割が行われるのは、ひとつの土地に複数の建物を建てるようなシーンです。

この記事では、土地の分筆の話しを解説しています。

共有名義の土地を分筆するメリット

共有名義の土地を分筆するメリットは、以下の通りです。

- 共有者間のトラブルを防止できる

- 分筆後の土地活用がしやすい

- 持分のみの売却よりも高く売れる

- リスクを抑えて抵当権が設定できる

- 税金の負担が軽減されることがある

共有者間のトラブルを防止できる

共有名義の土地は、共有者の同意がなければ自由に利用・処分できません。分筆することで、各共有者が自身の土地を単独で所有できるようになり、利用や管理の自由度が高くなります。

また、土地を活用しやすくなることに加え、「共有者間で意見が合わずに揉める」といったトラブルを回避できるメリットがあります。

分筆後の土地活用がしやすい

分筆後の土地を各自の単独名義にすることで、それぞれの土地を所有者1人の意思で自由に利用できるようになります。

例えば、一方は自宅を建て、もう一方は駐車場として利用するなど、それぞれのニーズに合わせた活用が可能です。土地の有効活用が進み、収益性の向上にも繋がるケースもあります。

持分のみの売却よりも高く売れる

共有名義の土地は、共有者全員の同意がなければ売却できません。売却に反対する共有者がいる場合は、自己持分のみを売却することになります。

ただし、共有持分のみの売却は需要が少ないため、売却価格は安くなります。

一方で、単独名義の土地であれば、持分のみの売却よりも高額での売却が期待できます。

リスクを抑えて抵当権が設定できる

例えば、広い土地を担保にお金を借りたいとします。

1,000万円借りたいけれど、担保にする土地は5,000万円の価値があります。この時、土地全体を担保にするのはリスクが大きく勿体ないですよね。

そこで、1,000万円分の評価額に合わせて土地を分筆し、その土地だけを担保にすることでリスクを抑えて抵当権の設定が可能です。

税金の負担が軽減されることがある

地目を宅地以外の「畑」や「田」とすることで、税金面の優遇が受けられる(安くなる)可能性があります。

共有名義の土地を分筆するデメリット

共有名義の土地を分筆するデメリットは、以下の通りです。

- 共有者間の合意形成の手間

- 土地の価値低下リスク

- 固定資産税の増加

- 手続きに時間や費用がかかる

共有者間の合意形成の手間

分筆には、共有者の過半数の同意が必要です。共有者の人数が多い場合や、意見が対立している場合は、合意形成に時間がかかることがあります。

何度も話し合い、他の共有者の協力体制を築くことになりますが、当事者同士での協議が難航する場合は、弁護士などの専門家のサポートを受けざるを得ないケースもあるでしょう。

土地の価値低下リスク

分筆後の土地の形状や面積によっては、土地の価値が低下する可能性があります。

例えば、細長い土地や、利用しにくい形状の土地に分割してしまうと、買い手がつきにくくなることがあります。分筆前に、不動産鑑定士などに相談し、土地の価値を評価してもらうことが重要です。

固定資産税の増加

土地を分筆すると、各土地に固定資産税が課税されるようになります。

建物が建っている土地(住宅用地)には固定資産税・都市計画税の軽減措置がありますが、分筆して更地になるとこの特例が適用されなくなり、固定資産税の負担が増える可能性があります。

ただし、分筆した年に更地に建物を建てたり、土地を売却すれば、固定資産税の増加は避けられます。

分筆前に、固定資産税額をシミュレーションし、負担額を把握しておくことが重要です。

手続きに時間や費用がかかる

分筆をおこなう場合、土地の測量や境界の確定が必要になります。測量等の調査は土地家屋調査士へ依頼するため、費用が発生します。

また、境界の確定する場合には、隣地住民の許可や立ち会いが原則必要になります。簡単な手続きで、分筆ができるわけではないので、注意しましょう。

分筆できる土地・できない土地

分筆できる土地の条件

- 共有者の過半数の同意があること:共有名義の土地の場合、共有者の過半数の同意が必要です。

- 分筆後の土地の面積が0.01㎡以上であること:極端に小さな土地に分割することはできません。

- 隣地所有者との立会いのもとで境界を確定できること:境界線が曖昧な場合、隣接する土地の所有者と立会い、境界線を確定する必要があります。

分筆できない土地の例

- 市街化調整区域:原則として、建物の建築が制限されているため、分筆も制限される場合があります。

- 農地:農地法により、農地の分筆は厳しく制限されています。

- 森林:森林法により、森林の分筆は許可が必要です。

- 文化財:文化財保護法により、文化財に指定された土地は分筆が制限されます。

- 接道義務を満たせない土地:分筆後の土地が、建築基準法上の接道義務を満たせない場合、建築が制限されるため、分筆が認められないことがあります。

上記以外にも、土地の形状や面積、法令上の制限などによって、分筆できない場合があります。

分筆の可否を判断するポイント

- 土地の形状:細長い土地や、不整形な土地は、分筆によって価値が下がる可能性があります。

- 土地の面積:土地が狭すぎると、分筆できない場合があります。

- 法令上の制限:都市計画法や建築基準法などの法令によって、分筆が制限される場合があります。

- 建物の有無:分筆しても土地上に建物が存続し続けると、土地の活用ができず分筆の意味がありません。

土地の分筆は、専門的な知識や手続きが必要となります。分筆を検討する際は、土地家屋調査士などの専門家に相談し、分筆の可否や注意点についてアドバイスをもらうことをおすすめします。

共有名義の土地を分筆する流れ

共有名義の土地を分筆する流れは以下の通りです。

- 土地家屋調査士への依頼・調査:専門家へ依頼し、土地の境界や状況を調査。

- 分筆案作成・関係者確認:分筆案を作成し、役所や隣接土地所有者に確認。

- 仮の境界点の決定:境界と思われる位置を明示します。

- 関係者が立ち会い境界確認:隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認。

- 境界確定・境界確認書の取り交わし:境界立会で確認した位置に永久標を設置。

- 分筆登記:法務局で土地分筆登記を実施。

- 所有権移転登記:共有持分を移転する登記を実施。

土地の分筆登記にかかる期間は、隣地との境界が確定しているかによって大きく異なり、2週間~半年程度かかります。

境界が確定している場合は2週間程度で完了しますが、境界が曖昧な場合は境界確定測量が必要となり、3~4ヶ月、場合によってはそれ以上かかることもあります。

共有名義の土地を分筆する費用

土地分筆にかかる費用は、主に以下の6つです。

- 測量費:25~100万円程度(隣接地の状況や土地の広さで変動、確定測量の有無で大きく変わる)

- 筆界確認書作成費:10万円程度

- 官民境界確定図作成費:10万円程度

- 境界標設置費:10万円程度

- 登記申請費:5万円~10万円程度

- 登録免許税:分筆後の筆数×千円

過去に測量した業者に任せることや登記申請を自身で行うことで、数万円程度費用を安くすることができますが、登記申請、特に分筆はそう多くあることでもないため、専門家の中でも経験がない者もいます。

やはり熟練した専門業者に依頼することをおすすめいたします。

相続時に土地を分筆する際の注意点

相続における土地の分筆登記は、遺産分割協議の進捗状況と相続税申告期限との関係性を考慮し、慎重に進める必要があります。

分筆登記には、測量、境界確定、書類作成などの手続きが必要となり、数ヶ月を要するケースも少なくありません。一方、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており、期限内に遺産分割協議が成立しない場合は、法定相続分に基づいて申告・納付を行う必要があります。

仮に、相続税申告後に法定相続分と異なる遺産分割協議が成立し、分筆登記が行われた場合には、相続税の修正申告が必要となる可能性があります。修正申告は、手続きの煩雑化や追加的な税負担が生じる可能性があり、相続人にとって大きな負担となる可能性があります。

不備なくスムーズに遺産分割協議と土地の分筆手続きを進めるために、土地家屋調査士や司法書士などの専門家への相談・依頼を検討することも有効な手段と言えるでしょう。

分筆できない場合の4つの対処法

土地の分筆は、想像以上に費用と時間がかかります。加えて、分筆の仕方によっては、かえって不動産の価値が下がってしまうケースもあります。

分割以外の選択肢でも、「共有関係を解消したい」「不動産を売却して現金を得たい」など、本来の目的を達成できるケースもあります。

土地を分筆できない場合の対処法は、以下の通りです。

- 土地全体を売却

- 土地全部を買い取る

- 共有物分割請求

- 自分の共有持分を売却する

①土地全体を売却

共有者全員の同意を得て、土地全体を売却する方法です。分筆できない場合でも、土地全体であれば売却できる可能性があります。

ただし、共有者全員の合意形成が必要となるため、意見がまとまらない場合は難しいです。

②土地全部を買い取る

他の共有者から持分を買い取り、土地全体を自分のものにする方法です。資金が必要となりますが、単独所有になることで自由に土地を利用できるようになります。

③共有物分割請求

裁判所に共有物分割請求を行い、土地を分割する方法です。共有者間の合意が得られない場合に有効ですが、費用と時間がかかる可能性があります。

④自分の共有持分を売却する

自分の持分だけを他の共有者または第三者に売却する方法です。自分の持分のみを第三者に売却する場合、共有者の同意は不要です。(民法第206条)

ただし、持分のみの売却は買い手がつきにくく、価格も安くなる傾向があります。また、他の共有者との権利調整など高い専門知識が求められます。

持分を売却する場合は、共有持分を専門に扱う不動産会社へ相談しましょう。

共有持分の売却なら中央プロパティー

土地の分筆は、分筆の仕方によっては土地の価値が下がってしまう場合もあるため、慎重な判断が必要です。

共有状態を解消する目的であれば、共有持分の売却についても検討してみると良いでしょう。

センチュリー21中央プロパティーは、共有持分の売却を仲介する不動産会社です。

- 共有状態を解消したい

- 早く現金化したい

- 共有者の意向が一致しない

- 固定資産税の負担をなくしたい

このような方は、ぜひご相談ください。

この記事の監修者

土地家屋調査士

土地家屋調査士。埼玉県出身。根岸土地家屋調査士事務所代表。土地家屋調査士会所属。公法上の筆界確認や特定、土地の測量、代理手続きなど不動産の表示に関する登記専門の国家資格者。隣地とトラブルになりがちな共同名義での不動産相続時、隣地所有者との筆界確認で強い味方となる。